スマートフォンを持ち歩く人々はすでに知能拡張がなされたAugmented Humanであると言えますが、H.Simonの言う限定合理性[1]から、発信者の意図通りに情報は受容されず、受容されたとしても行動変容につながるとは限りません。こうした限定合理性がローカルミニマムに個々人を留めることは、その総体であるスマート社会としては不健康な状態です。環境知能を空間的な情報システムとして設計し、その環境と情報デバイスを持ち歩く人々が共生するためには、限定的な合理性しか持ち得ない動物であるヒトの原理を踏まえた、情報提示のストラテジーが必要です。

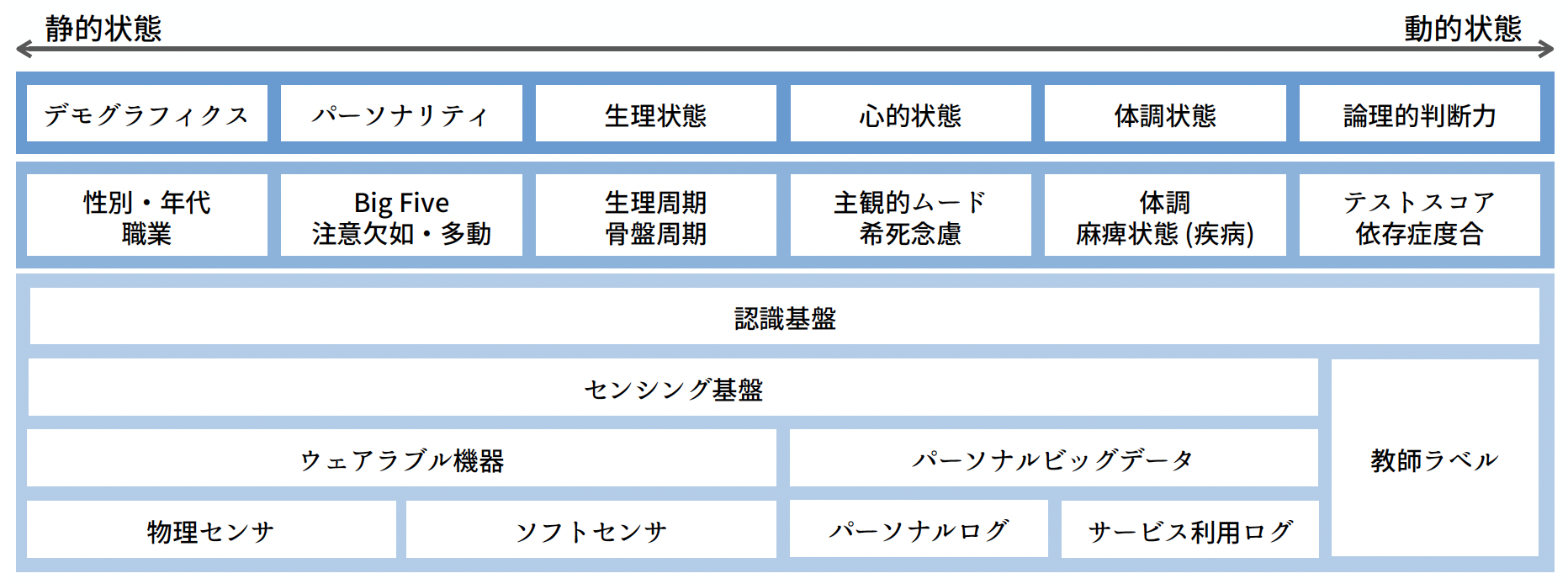

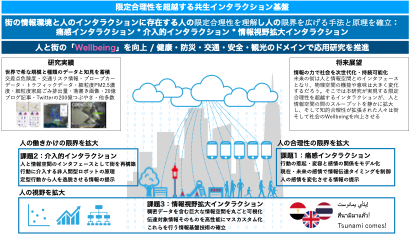

そこで本研究では、スマートシティにおいてヒトの限定合理性を超越するインタラクションを実現する技術基盤およびデザイン理論・指針を創出し、それら総体としての社会的なWellbeingの達成を図ります(図1)。街中の動的な情報を網羅的に収容する情報空間でもあるスマートシティにおいて、人々の健康や安全、利便性や楽しさを向上させることをその具体的な目標とします。本研究は、限定合理性を構成する3つの限界[2]:合理性の限界、働きかけの限界、視野の限界をスマートシティにおいて超越するため、人が情報から最適な行動を決定する過程(研究課題1:痛感インタラクション)、街に情報を行き渡らせる過程(研究課題2:介入的インタラクション)、街から正しい情報を獲得する過程(研究課題3:情報視野拡大インタラクション)、を支援するインタラクション基盤を構築します。これにより知的合理性が拡張された人々が、巨大な情報空間から健康に関する情報や、安全・防災に関する情報、楽しさを増幅する情報等を獲得して最適に行動することは、健康寿命の延伸や交通事故の削減、大規模災害への対応などに帰結し、ひいては社会のWellbeingを大きく促進させることができます。

[1] Simon, H. A. (2013). Administrative behavior. Simon and Schuster.

[2] 塩沢由典(1990)『市場の秩序学』筑摩書房、第11章「複雑系における人間行動」

研究課題

-

研究課題1:痛感インタラクション

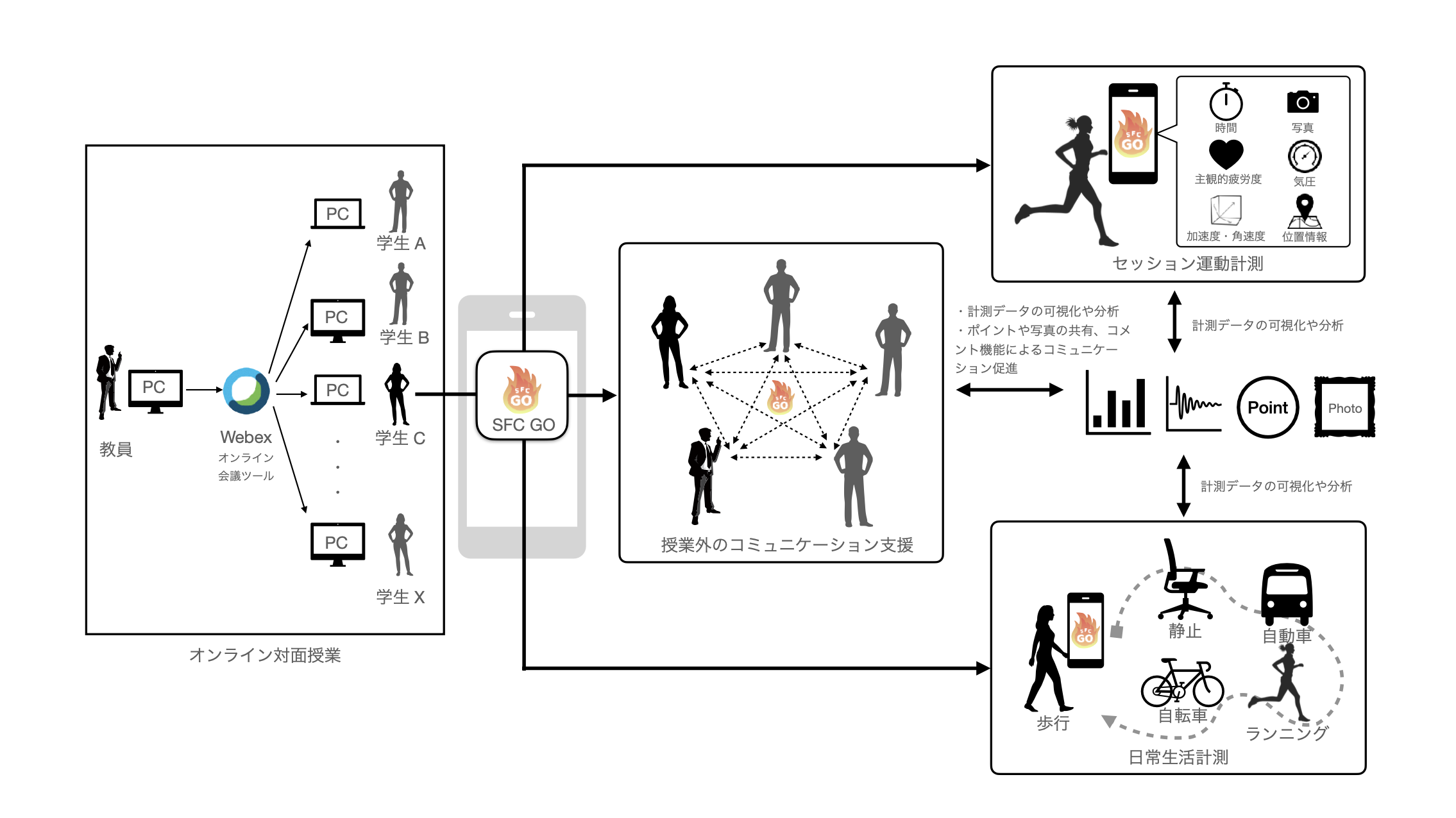

中澤グループ 人が情報を必要とする瞬間があります。例えば危機から逃れるために行動が必要なときや、健康を維持する…

-

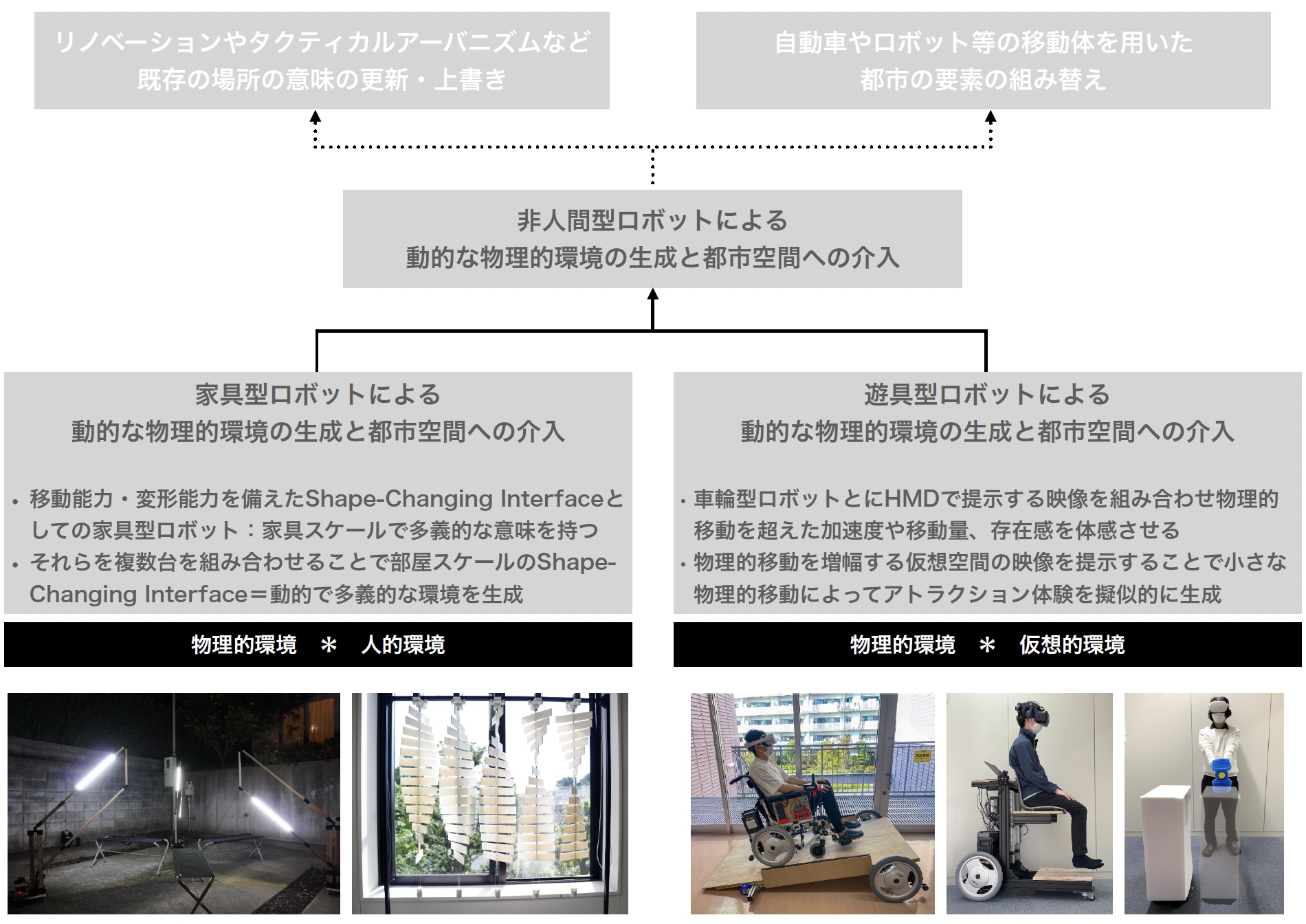

研究課題2:家具型・遊具型ロボットによる介入インタラクション

中西グループ 人が生活する環境は行動パターンや無意識的な思考に影響を及ぼすものです。大学進学と共に奈良盆地か…

-

研究課題3:データの力で視力を拡大するインタラクション

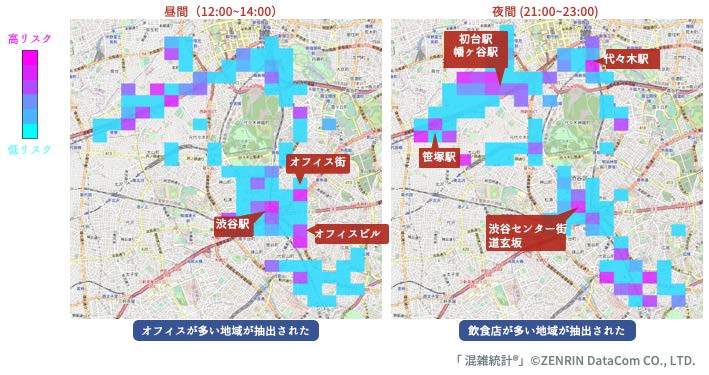

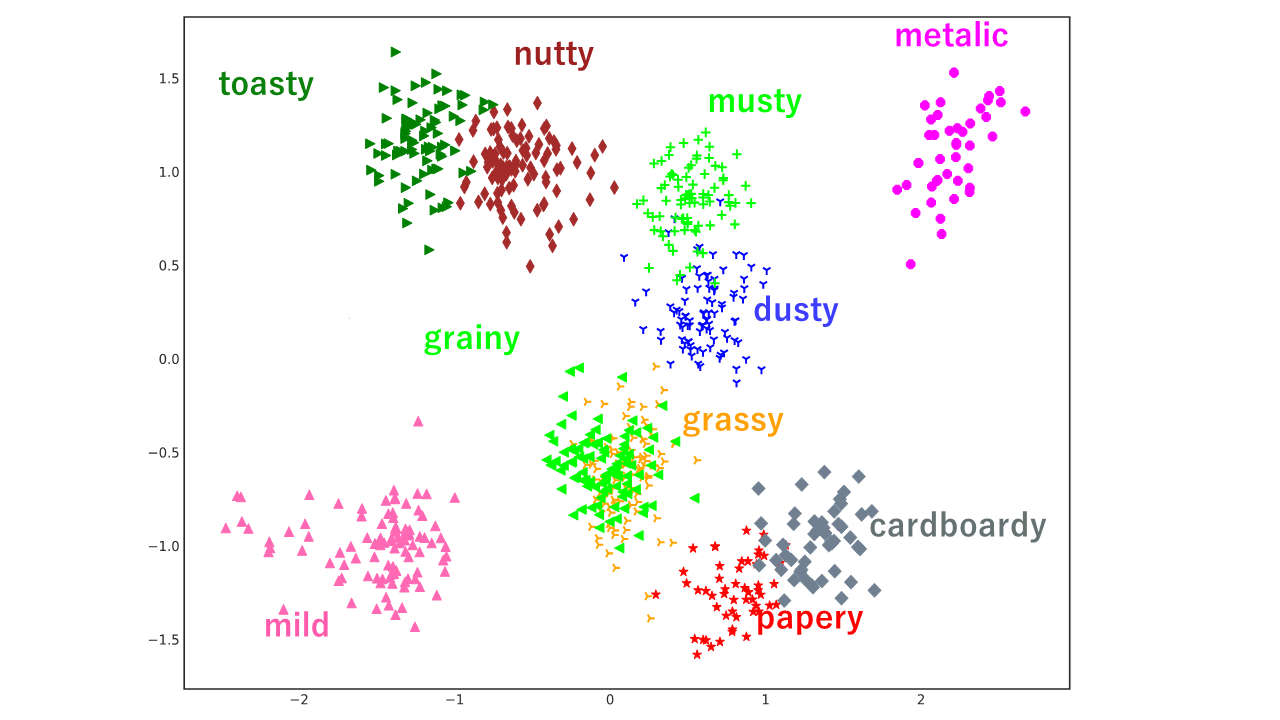

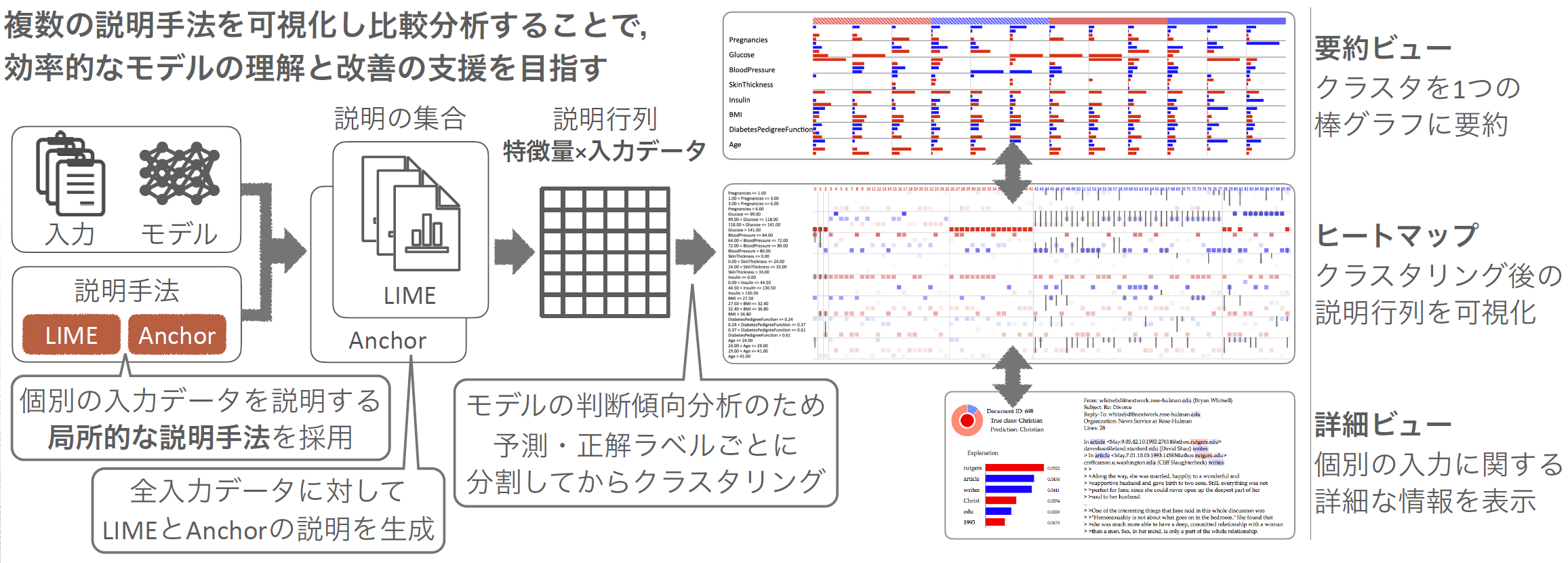

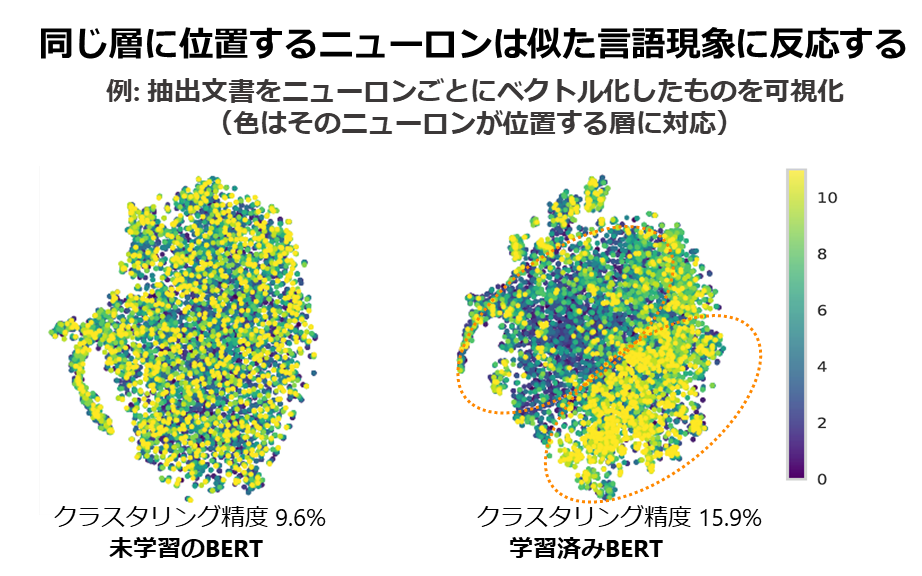

豊田グループ 人々がウェブや携帯のアプリから推薦された情報を得る場合と、自らの興味に基づいて検索する場合の双方…

プロジェクト

-

-

-

-

-

-

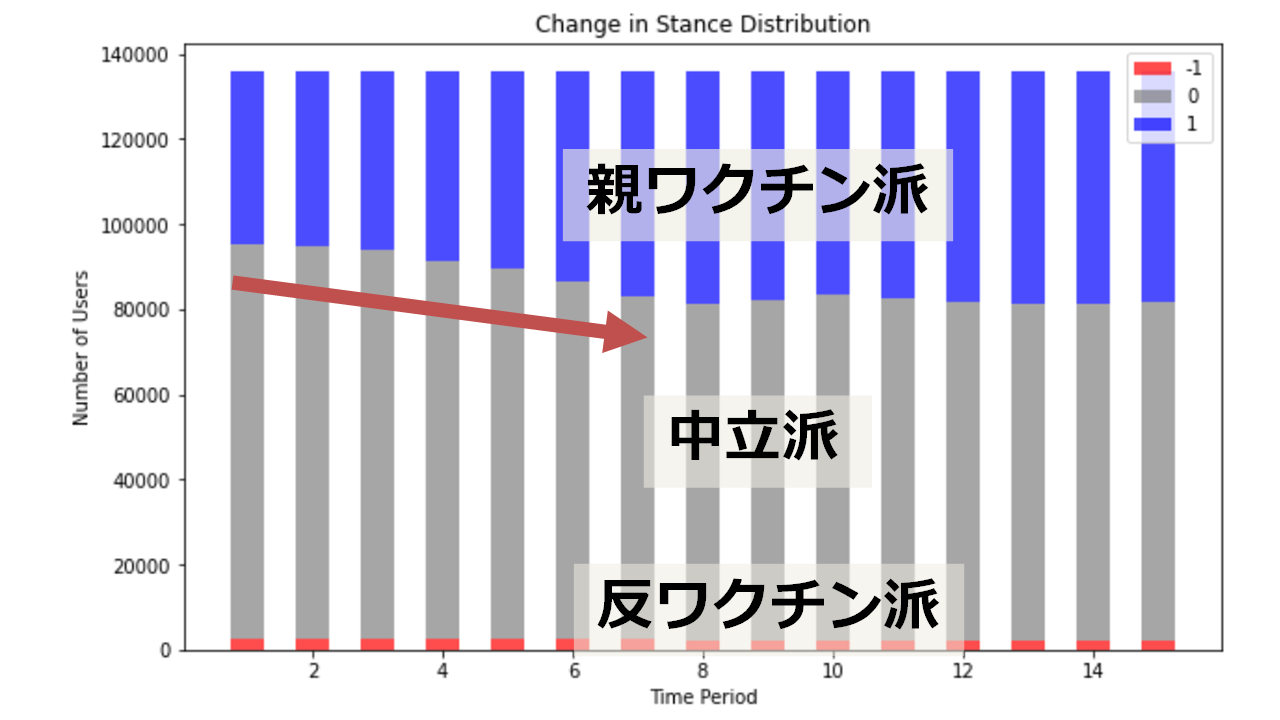

TwitterユーザのCOVID-19 ワクチン接種に対するスタンスおよびその分極化の推移

COVID-19 の予防ワクチンは感染予防,症状の軽減の観点から接種が推奨されていますが様々な理由からワクチン…